温対法と省エネ法の違いは?報告義務の対象や建築業界との関わりを解説

「温対法」と「省エネ法」。どちらも温室効果ガス削減に関する法律ですが、報告対象や実務への影響範囲は大きく異なります。

特に、建築や不動産開発に関わる企業では、報告義務や設計段階での省エネ基準対応が今後ますます重要になります。

本記事では、両制度の違いを整理しながら、建築業界がどのように対応すべきかをわかりやすく解説します。

温対法と省エネ法の違いは?

温対法も省エネ法も温暖化効果ガスに関わりのある法律ですが、本来の目的や対象は異なります。

| 目的 | 対象 | |

| 温対法 | 温室効果ガス排出量の抑制による地球温暖化対策の推進 | CO2など温室効果ガス |

| 省エネ法 | エネルギー使用の合理化によるエネルギー資源の消費を抑制 | 燃料や電気などエネルギー |

温対法は地球温暖化対策を主軸にしているのに対し、省エネ法は限りあるエネルギー資源を守るのが目的です。

エネルギー消費を抑制するとエネルギーを生み出す際に生じるCO2なども削減できるため、結果的に省エネ法も温室効果ガス削減につながっています。

温対法の対象者に省エネ法による特定事業者などが指定されていることもあり、目的は違くても関係が深いといえるでしょう。

ここからはそれぞれの法律の特徴について、詳しく解説します。

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)とは

温対法とは「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略称で、国・事業者・国民が一体となって地球温暖化対策として取り組むべき内容を定めた法律です。

特に、地球温暖化の要因のひとつである温室効果ガスの排出量抑制を主軸としており、CO2などを多く排出する工場や輸送分野などに対し、排出量を調査して報告・改善するよう義務付けています。

温対法の対象温室効果ガス

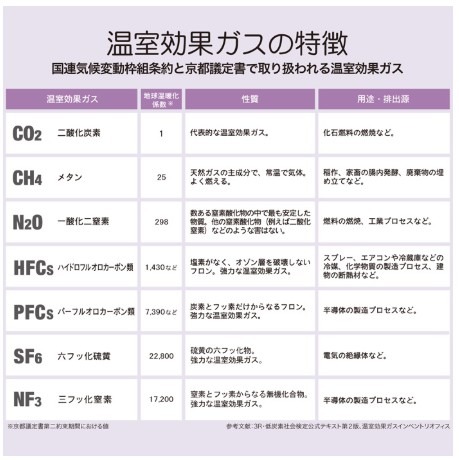

抑制対象となっている温室効果ガスは、次のとおりです。

引用:全国地球温暖化防止活動推進センター「温室効果ガスの特徴」

温室効果ガスの中でも、燃料の使用等から排出されるエネルギー起源二酸化炭素と、それ以外の理由で排出される非エネルギー起源二酸化炭素+その他の温室効果ガスの2つに分類されます。

温室効果ガスの排出量を国全体で把握・抑制・見直しすることで、大気中の温室効果ガスの削減につながると考えられています。

| 把握 | 事業所の活動で排出された温室効果ガスの量を算定 |

| 抑制 | 事業所で排出する温室効果ガスの量に応じて、抑制対策を実行 |

| 見直し | 国がデータを集計して公表し、事業者は評価や改善を行う |

温対法の対象事業者と報告義務

温対法では下記の要件に該当する事業者に、国に報告する義務を設けています。

エネルギー起源二酸化炭素で報告義務の対象となる事業者は、次の通りです。

| 名称 | 対象者 |

| 特定事業所排出者 | すべての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算1,500kl/年以上の事業者 |

| 特定輸送排出者 | 省エネ法で次のいずれかに指定されている事業者・特定貨物輸送事業者・特定航空輸送事業者・特定旅客輸送事業者・特定荷主・貨物輸送事業者に輸送させる貨物輸送量が年間3,000万トンキロ以上の認定管理統括荷主又は管理関係荷主・輸送能力の合計が300両以上の認定管理統括荷主又は管理関係荷主 |

エネルギー起源二酸化炭素以外で報告義務の対象となる事業者は、次の通りです。

| 名称 | 対象者 |

| 特定事業排出者 | 次の要件を2つとも満たす事業者・当該温室効果ガスの排出量が種類ごとに3,000t以上(CO2換算)・事業者全体で常に活動している従業員の数が21人以上 |

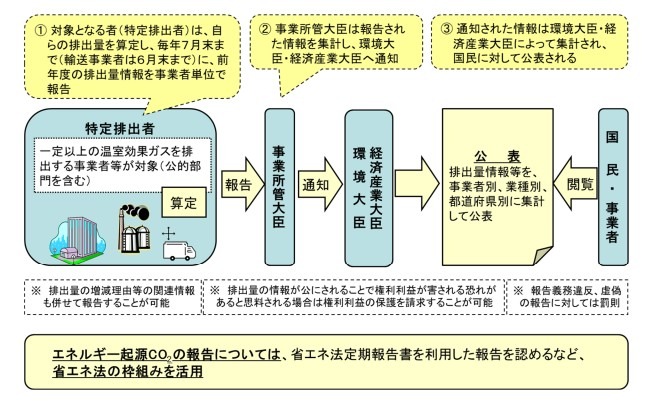

国への報告や報告した内容の取扱いは、次の流れで集計され、国民に公表されます。

引用:環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の解説」

報告書の様式やマニュアルは、環境省の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」からダウンロード可能です。

2024年度の改正で脱炭素化促進事業制度の更なる拡充へ

温対法では、より効果的に温暖化対策が進められるよう、頻繁に改正が行われています。

2024年の温対法改正により、脱炭素化促進事業制度などの運用が拡充されました。

①特定排出者単位のエネルギー起源CO2の報告様式を変更

②基礎排出係数に非化石証書・グリーン証書・再エネ由来Jークレジット当の環境価値を反映

③CCUのうち回収した二酸化炭素をカーボンリサイクル燃料に用いた場合、原排出者と利用者間の合意があれば排出削除価値を移転できる

④二国間クレジット制度の実施体制強化のために、海外認証排出削減量として用いることのできる削減量は国際協力排出削減量とする

改正内容が施行されると報告書の様式やマニュアルも変更するため、常に最新の情報を確認しましょう。

省エネ法とは

省エネ法とは「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律」の略称で、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に、エネルギーの使用状況などを定期的に報告する義務を定めています。

事業者が自ら消費するエネルギーを把握し、取組の見直しや計画の策定などを行うことで、エネルギー消費の抑制や省エネへの意識づけを目指しています。

省エネ法の対象エネルギー

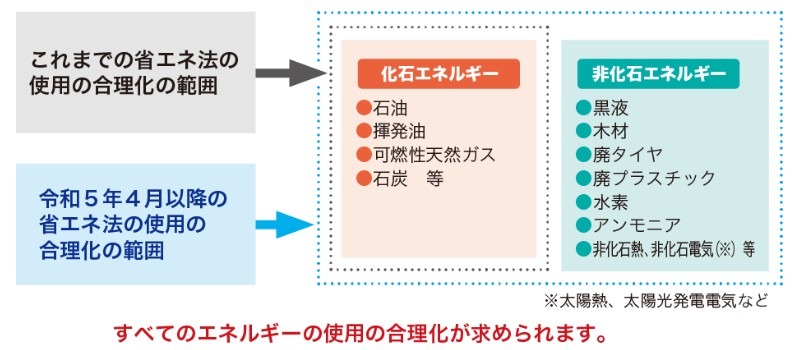

省エネ法の対象エネルギーは、2023年4月より非化石エネルギーも報告対象になりました。

2023年4月以降の対象エネルギーは、次の通りです。

引用:経済産業省資源エネルギー庁「省エネ法とは」

省エネ法の対象分野

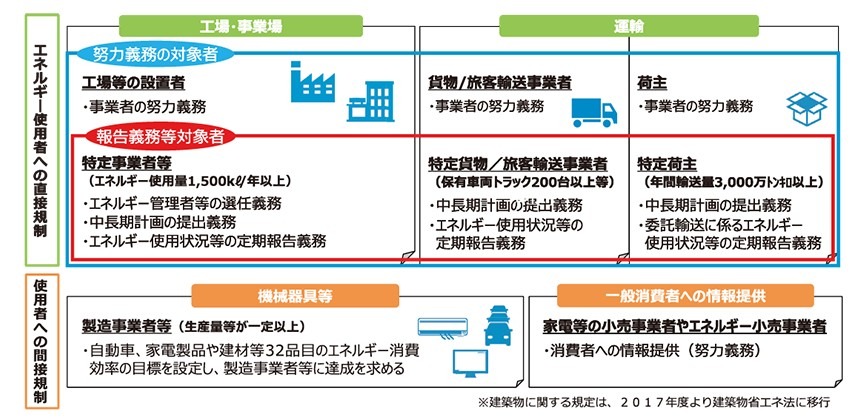

省エネ法が規制する事業分野は、特にエネルギー消費が大きいといわれる工場や運輸分野です。

引用:経済産業省資源エネルギー庁「省エネ法とは」

建築業界もエネルギー消費が大きい分野のひとつですが、2017年度より建築物省エネ法に移行しています。

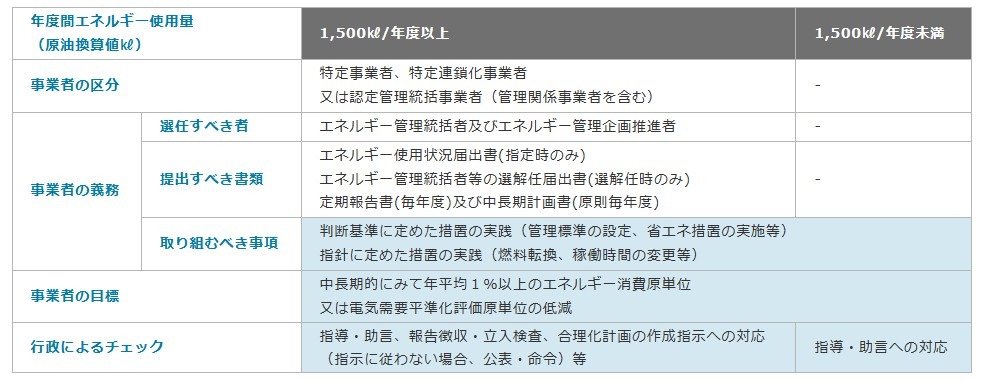

省エネ法で報告義務のある事業者

原則的に報告義務があるのは、事業者全体のエネルギー使用量が1,500kl/年度以上(原油換算値)ある事業者です。

対象の事業者には、次の義務が課されます。

引用:経済産業省資源エネルギー庁「工場・事業場の省エネ法規制」

報告書の様式は、経済産業省資源エネルギー庁の公式サイトからダウンロード可能です。

省エネ法の報告書が温対法でも利用できるケースも

温対法のエネルギー起源二酸化炭素の報告内容やは、省エネ法のエネルギー使用量等の定期報告と同一の要件になっています。

温対法の報告項目の一部は、省エネ法の定期報告内容と共通しており、提出資料を重複して活用できるケースもあります。

計算や報告の手間が減るので、積極的に活用しましょう。

建築分野の省エネ基準は建築物省エネ法で規定

工場や輸送分野と同じく、エネルギー消費が大きいとされています。

もともとは省エネ法の建築物関連部分が分離して制定された経緯があり、現在は建築物省エネ法として独立しています。

建築物省エネ法とは、省エネ法と同じくエネルギー消費の効率化を目指していますが、建築物で使うエネルギーに特化しているのが特徴です。

建築物が満たすべき省エネ性能の基準などが、具体的な数値で定められています。

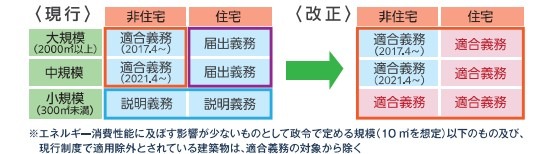

また2022年度の改正により、2025年度よりすべての建築物で省エネ基準への適合が義務化しました。

引用:国土交通省「省エネ基準適合見直し3つのポイント」

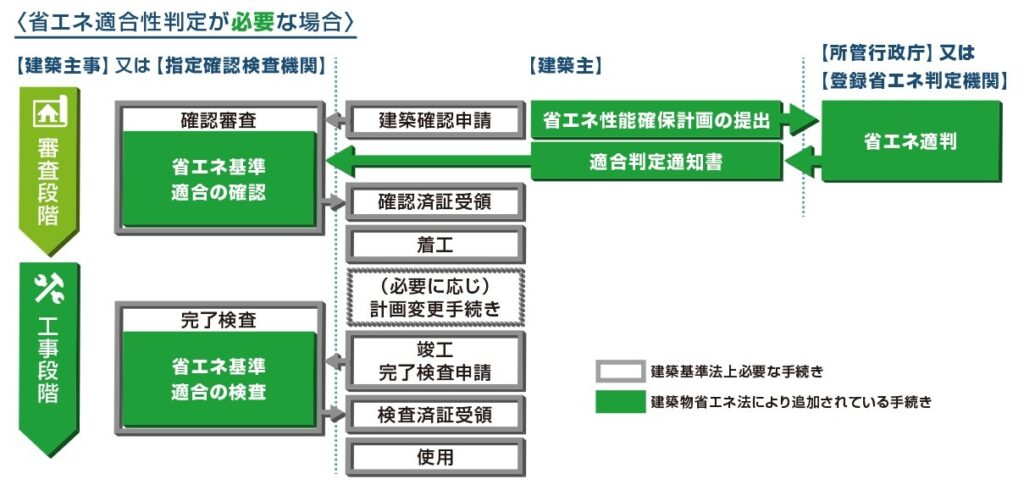

それに伴い、ほとんどの建築物で省エネ適合性判定が必要になります。

省エネ適合性判定とは

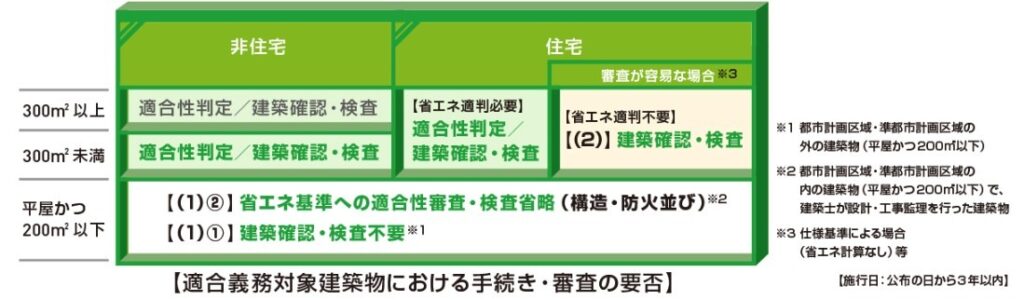

省エネ適合性判定(省エネ適判)とは、建築物が建築物省エネ法で定めた省エネ基準を満たしているか審査する制度です。

従来は中・大規模の非住宅のみ対象でしたが、すべての建築物が省エネ基準への適合が義務付けられたことで、省エネ適判の対象も拡大しました。

省エネ適判の対象と申請方法

省エネ適判の対象建築物は、次の通りです。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」

省エネ適判の申請は、建築物確認申請と同じタイミングで行うのが基本です。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」

省エネ適判で不適合となると、建築確認が完了せず着工できません。

しかし省エネ適判には複雑な省エネ計算が求められるため、手間や時間をとられたり、ミスや不備により再審査になってしまったりするケースも少なくありません。

省エネ適判をスムーズに進めるには、省エネ計算やBELS評価を専門とする外部支援の活用も有効です。

温対法と省エネ法でよくある質問3選

ここでは、温対法と省エネ法でよくある質問を3つ解説します。

温対法の報告書の提出期間は?

報告書の提出期間は、次の通りです。

| 特定事業所排出者 | 4月1日~7月末日 |

| 特定輸送排出者 | 4月1日~6月末日 |

温室効果ガスの種類で、排出量の算定対象期間が異なるため注意しましょう。

| パーフルオロカーボン類ハイドロフルオロカーボン類六ふっ化硫黄三ふっ化窒素 | 暦年ごと |

| 上記以外の温室効果ガス | 年度ごと |

温対法の特定排出者とは?

温対法の特定排出者とは、工場や輸送など温室効果ガスを多く排出しやすい分野で、その排出量の報告を国に義務付けられている事業者です。

対象事業者の報告や集計結果は、環境省の公式サイトで公表されています。

温対法や省エネ法に違反したらどうなる?罰則は?

温対法や省エネ法で報告義務違反や虚偽報告を行った場合、温対法では20万円以下、省エネ法では50万円以下の罰金があります。

報告義務対象の場合は、提出期間中に滞りなく報告を行いましょう。

まとめ

温対法と省エネ法は目的や報告対象が異なりますが、どちらもカーボンニュートラルに向けた企業責務を明確化する法律です。

特に建築分野では、2025年度から全ての建築物で省エネ基準への適合が義務化されるため、設計段階での省エネ性能の確認・説明責任が今後さらに重くなります。

最新の法改正やマニュアル更新を常にチェックし、必要に応じて省エネ計算や評価業務を専門機関と連携することが、効率的かつ確実な対応につながります。

省エネ適判の申請には省エネ計算など専門的な知識が求められるので、時間や手間を省いて設計業務等に集中したい場合は、省エネ計算代行業者への外注がおすすめです。

省エネ計算なら、しろくま省エネセンターにお任せください!

しろくま省エネセンターでは、業界初の「省エネ計算返金保証」を行っております。

個人住宅、小規模事務所から大型工場などまで、幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください!